お知らせ News

【整形外科疾患のご紹介】 知っていれば予防できる、わかれば安心できる「関節と骨のトラブル」

- 2025.09.5 | ブログ

ペットたちは、私たちにとってかけがえのない家族です。

だからこそ、もし愛犬や愛猫が足を引きずったり、痛みで動けなかったりしたら、飼い主さんとしてはとても不安になりますよね。

実は多くの整形外科のトラブルは「早く気づけば予防できる」ものや、「治療法がきちんとある」ものがほとんどです。

犬や猫の整形外科疾患は、年齢や犬種・猫種、体格によってリスクが異なります。特に小型犬は膝のトラブルが多く、大型犬は関節や靭帯のトラブル、高齢の猫は関節炎が多い傾向があります。

つまり、あらかじめ知っておくことでトラブルを防げる可能性を高めることができ、もし何かあっても安心して対処できるのです。

これまで本ブログでは、骨折や膝蓋骨内方脱臼について取り上げてきました。

そして今回は、犬や猫によく見られるのに、意外と知られていない整形外科の疾患を4つご紹介します。

「どんな症状に気づけばいいのか?」「どうやって診断するのか?」「治療や予防は?」といった点を、写真を交えながらわかりやすくご紹介します。

■目次

1.前十字靭帯断裂(CCL断裂)

2.成長期の骨の病気(成長板損傷・若年性骨炎 など)

3.老犬の関節トラブル(慢性関節炎・変形性関節症)

4.猫の整形外科疾患(骨折・関節炎・高所落下症候群)

5.最後に|万一なったときも、慌てずにご相談ください

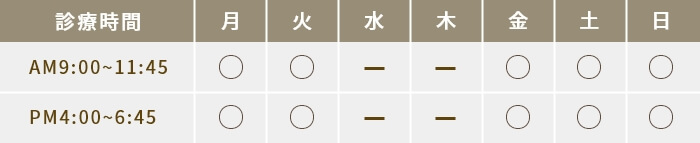

① 前十字靭帯断裂(CCL断裂)

急に後ろ足を浮かせて歩き始めた、散歩に行きたがらなくなった、そんなときに疑われる代表的な疾患のひとつが、前十字靭帯断裂です。

前十字靭帯は、膝関節の中で骨同士を安定させる、とても重要な役割を担っています。

しかし、ジャンプや走るときにかかる大きな負荷、肥満による関節への負担、そして加齢などの要因によって、靭帯が切れてしまうことがあります。

<疑うべきサイン>

・片足を浮かせるように歩く(跛行)

・足をかばって筋肉が落ちてきた

・座ったときに足が不自然に伸びている

<検査・診断方法>

触診で、「引き出し徴候」と呼ばれる膝関節のゆるみを確認します。

これは、膝のお皿の下あたりをそっと動かし、骨同士の位置関係に異常がないかを調べる方法です。

さらに、レントゲン検査で炎症の有無や骨の位置を詳しく確認し、状態を総合的に判断します。

<治療法>

中型犬以上では外科手術(TPLO法など)が主流です。

膝関節の骨の角度を変えることで、切れてしまった靭帯の役割を代わりに果たせるようにし、関節の安定性を取り戻します。

<予防と再発防止>

・ジャンプや急な運動を避ける

・適正体重を維持する

・片側が断裂した場合は反対側にも注意が必要です

・フローリングには滑り止めマットを敷く

日常的に歩き方や座り方を観察し、左右差や立ち上がりの遅さがあれば早めに診察を受けましょう。

② 成長期の骨の病気(成長板損傷・若年性骨炎 など)

子犬や子猫の骨は、まだ発育の途中にあります。

特に関節の近くにある「成長板(骨端線)」は衝撃に弱く、転倒やジャンプなどが原因で損傷することがあります。

(子犬や子猫の骨は未発達でやわらかく、衝撃に弱い特徴があります。)

<疑うべきサイン>

・片足をかばうように歩く

・急に元気がなくなった

・足が左右で長さや太さに差が出てきた

<検査・診断方法>

レントゲンで成長板の状態を確認し、骨の位置にずれがないか、または異常な成長が起きていないかを評価します。

<治療法>

軽度の場合は、安静にしながら経過を観察します。

しかし、骨にずれが見られる場合には、整復(元の位置に戻す処置)を行い、ピンで固定する必要があります。

若年性骨炎の場合は、消炎剤の投与と安静で回復が期待できます。

<予防と再発防止>

・成長期は過度な運動を避ける

・床が滑る環境、段差の多い生活は避けましょう

・毎日観察し、ちょっとした違和感も見逃さずに

成長期のジャンプ遊びや階段の昇降は控えめにし、足腰への負担を減らしましょう。

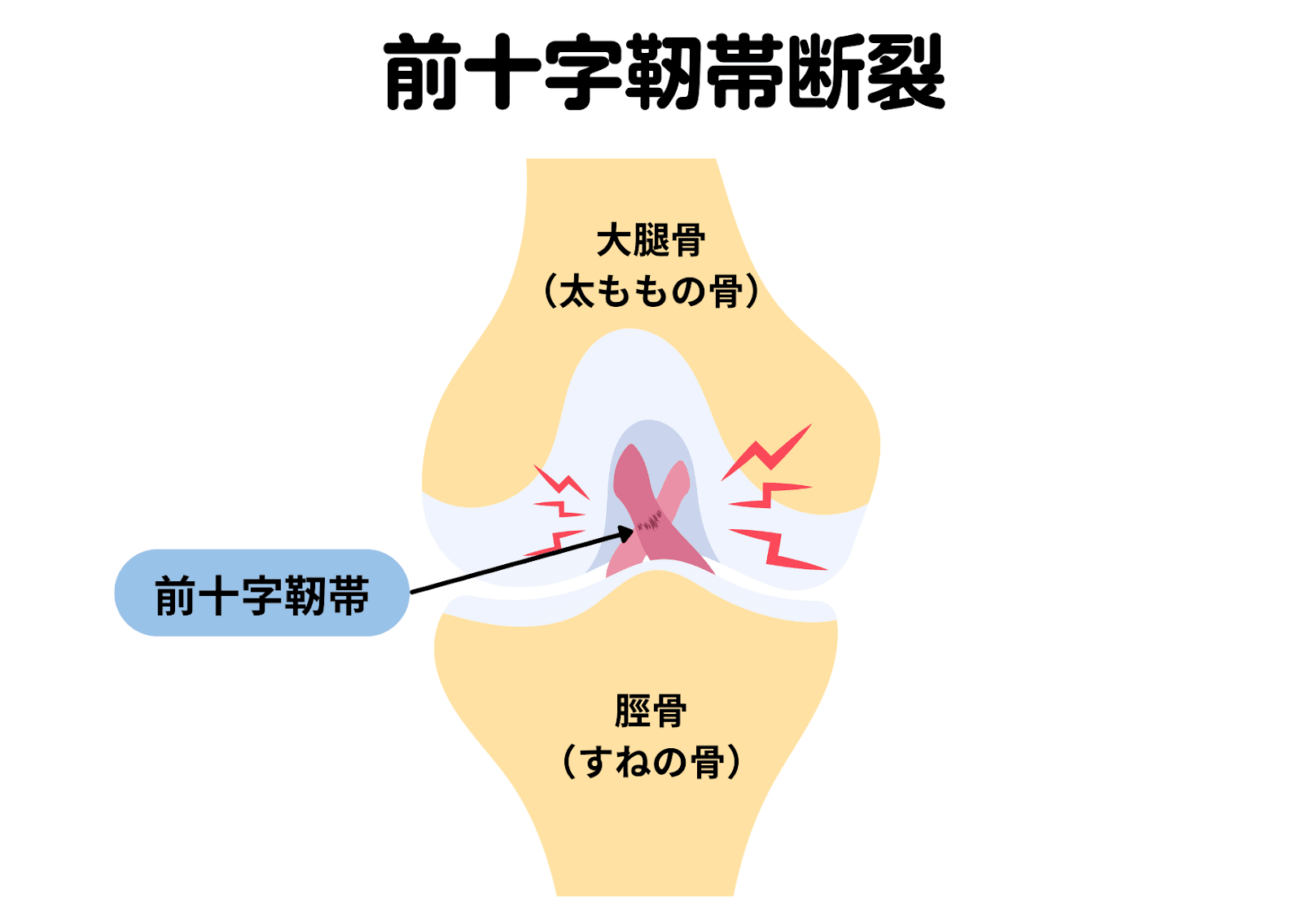

③ 老犬の関節トラブル(慢性関節炎・変形性関節症)

高齢になると、関節軟骨が少しずつすり減り、痛みや動きの制限が出てくることがあります。

「年だから仕方ない」と思われがちですが、実際には症状を和らげ、愛犬の快適な日常を保つことは可能です。

<疑うべきサイン>

・立ち上がりに時間がかかる

・散歩を嫌がる・ふらつく

・段差を登れない、足先を引きずって爪が削れている

関節の動きが悪いままにしておくと、筋肉の萎縮や転倒リスクが高まり、日常生活に大きく支障が出ます。

<検査・診断方法>

レントゲン検査で、関節の変形や骨にできる突起(骨棘)がないかを確認します。

さらに、必要に応じて超音波検査やCT検査を行い、筋肉や靭帯の状態まで詳しく評価します。

<治療法>

・内服薬(消炎鎮痛剤)

・関節保護サプリメント(グルコサミン、コンドロイチン)

・温熱療法、運動療法などの補助的ケア

<予防と再発防止>

・体重管理を徹底

・滑り止めマットと段差解消の工夫

・こまめな散歩で筋肉量をキープ

④ 猫の整形外科疾患(骨折・関節炎・高所落下症候群)

猫はしなやかな体と高い運動能力を持っていますが、その反面、高所からの落下や着地の失敗による骨折など、整形外科的なケガが多い動物です。

さらに、高齢の猫では関節炎などの慢性的な痛みがあっても、動きが静かになるだけで気づかれにくい傾向があります。

<疑うべきサイン>

・ジャンプしなくなった

・トイレに入るのをためらう

・触ろうとすると怒る・逃げる

・足を引きずる

<検査・診断方法>

歩き方や姿勢を観察し、その後、触診で関節や骨の状態を確認します。

さらに、レントゲン検査で骨や関節の詳しい状態を把握します。

必要に応じて、鎮静下でより詳細な関節の検査を行うこともあります。

<治療法>

骨折の場合は、プレートやピンを使って骨を元の位置に戻す整復手術を行います。

一方、関節炎では、内服薬による痛みのコントロールや運動制限、サプリメントの活用など、日常生活の中でのケアが中心となります。

<予防と再発防止>

・窓やベランダの脱走対策を徹底

・高すぎるキャットタワーには滑り止めステップ

・肥満対策と足腰の衰えに注意

最後に|万一なったときも、慌てずにご相談ください

もし、今回ご紹介したような症状に気づいたら――

どうか一人で悩まず、すぐにご相談ください。

整形外科の診察は、「ちょっと気になるな」と思った段階で受けていただくことが何より大切です。早期に治療を始めれば、回復が早く、生活の質も保ちやすくなります。

当院では、歩き方の観察や触診、レントゲン検査などを用い、的確な診断と治療を行っております。また、症状や状況に応じて、リハビリや日常生活の工夫についてもご案内しています。

さらに、必要に応じて近隣の医療機関でCTやMRI検査を受けられるよう、二次診療のご紹介も可能です。診断書や紹介状の作成に費用はかかりませんので、ご安心ください。

どんな小さな変化でもかまいません。

「なんだか少し変かも…」と感じたそのときに、どうぞお気軽にご来院ください。

福岡市東区のみどりが丘動物病院

院長 大澤広通